モラハラから別れられないあなたへ

「こんなに辛いのに、なぜ別れられないんだろう…」

「別れなきゃいけないとわかっているのに、体が動かない」

「相手がかわいそうで、放っておけない」

「心にぽっかり穴があいてしまうような気がする」

「このままではいけない」と思っているのに、なぜか抜け出せない…

そんなふうに、自分を責めて続けてしまっていませんか?

モラハラを受けているのに別れられないのは、あなたの意志が弱いからではありません。

「共依存」という心理的なメカニズムが働いているからです。

しかし、正しい方法を知り、根本原因を理解することで、共依存から抜け出し、自分らしく生きることができます。

この記事では、モラハラ・恋愛依存・愛着問題専門カウンセラーが、 モラハラと共依存の関係、なぜ別れられないのか、 これまでご相談にのってきたクライアントさんの事例を踏まえながら、抜け出す具体的な方法を詳しく解説します。

【この記事でわかること】

✔モラハラと共依存の関係

✔共依存診断チェックリスト25項目

✔別れられない心理メカニズム

✔幼少期のトラウマとの関連

✔共依存から抜け出す5つのステップ

✔実際に抜け出せた方の詳細事例

モラハラと共依存は?

モラハラとは?

モラハラとは、「モラル・ハラスメント」の略で、威圧的な言動や行動で相手を精神的に追い詰める行為をいいます。

具体的な行動:

人格否定:「お前は何もできない」「バカ」

無視:何日も口を聞かない

束縛:行動を監視、友人と会うことを制限

経済的制限:お金を管理、働かせない

孤立させる:実家や友人と疎遠にさせる

責任転嫁:「お前のせいだ」と言う

より詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください▼

モラハラとは?【モラハラの特徴7選】その特徴、影響、そして対処法を徹底解説

共依存とは?

共依存とは、相手に過剰に執着し、自分の存在価値を他者に依存し、 相手の問題を自分の問題として 背負い込んでしまう心理状態。

特徴:

・相手を世話することで自分の価値を感じる

・自分の感情より相手を優先

・境界線が曖昧(自分と相手の区別がつかない)

・「NO」が言えない

・ 相手の感情の責任を取ろうとする

・相手を変えようとする

なぜモラハラと共依存はセットになるのか

加害者の依存

・支配することで自己価値を保つ

・被害者がいないと自分を保てない

・被害者に依存している

被害者の依存

・必要とされることで価値を感じる

・相手を救いたいと思う

・加害者に依存している

⇒互いに依存し合う「共依存」の構造

【無料診断】モラハラ共依存チェックリスト

あなたがモラハラの共依存関係にあるか、 以下の25項目でチェックしてください。

Part 1:相手への依存(7項目)

Part 2:自己犠牲(7項目)

Part 3:罪悪感(6項目)

Part 4:境界線の欠如(5項目)

診断結果

0-8個:共依存の傾向は低い

健全な距離感を保てています。 ただし、モラハラ環境に長くいると 共依存に陥る可能性があります。 早めの対処をお勧めします。

9-17個:共依存の傾向がある

共依存のパターンが見られます。 このまま放置すると、関係から抜け出すのが さらに難しくなります。 専門家への相談を検討してください。

18-25個:共依存状態

深刻な共依存関係にあります。 一人で抜け出すが困難に感じていませんか? 専門カウンセラーのサポートをお勧めします。

「別れたいのに別れられない」という悩みの正体は共依存

「別れたくても別れられない」というご相談は実はとても多いです。

「別れたいのに別れてくれない」ではありません、「別れられない」のです。

このような『ある人間関係に過剰に囚われ、離れられない状態』を共依存と言います。

共依存の感覚は、とても特殊な感覚で、その状態を経験したことのある人にしかわからないものです。

全くない人には、ない感覚なのです。

ですから、悩んでいる本人はとても苦しいのですが、その感覚のわからない周りの人(友人や家族)からは、「いつまでもうじうじしているんじゃない」と諭されてしまったり、愛想をつかされてしまったりということが起こります。

モラハラ加害者と被害者は、共依存関係に陥りやすいといわれています。

モラハラ環境というのは、加害者により被害者の正常な判断力や気力が奪われていく環境なので、洗脳されやすく、モラハラ加害者の言う、

「お前は一人ではやっていけない」「お前はダメな人間だ」

などの言葉に縛られてしまうからです。

以下の記事では、なぜ別れられないのかその原因と対処方について解説してます▼

モラハラ関係から別れられない原因とその対処法-苦しい恋愛なのに別れられない理由-

なぜモラハラから別れられないのか?3つの心理メカニズム

1.「必要とされたい」という強い欲求

共依存者は、相手に必要とされることで 自分の存在価値を感じます。

モラハラ加害者は巧妙に、 「お前がいないとダメだ」 「お前しか理解してくれない」 「お前のおかげで生きていける」 と言って、被害者を必要とします。

このようなモラハラ加害者の巧みな言葉が、被害者にとっては、「自分が必要とされている証拠」「自分にしかできない役割」「自分の存在意義」となり、別れられないという想いに繋がっています。

具体例: 「俺はお前がいないとダメな人間なんだ」 → 被害者は「私がいなきゃ」と思う 「お前は優しいから、俺のことを理解してくれる」 → 被害者は「私だけが彼を理解できる」と思う

2.幼少期のトラウマを繰り返す「トラウマの再演」

※トラウマの再演とは、 幼少期に経験した不健全な関係性を、 大人になってから無意識に再現してしまうこと。

共依存になりやすい人の幼少期:

- 親の機嫌を取る必要があった

- 「良い子」でいることで愛された

- 親の問題を背負わされた(親の愚痴を聞く、弟妹の世話)

- 自分の感情を抑圧した

- 虐待やネグレクトを受けた

- 親がアルコール依存症・ギャンブル依存だった

- 親が精神的に不安定だった

なぜトラウマの再演をしてしまうのか

理由1:慣れ親しんだパターン

私たちは、苦しい関係であったとしても、知っているパターンの方が 「安心」してしまうという心理の働きを持っています。

例えば、幼少期に親の機嫌を取る日常を過ごしてきた人は、大人になってからは夫の機嫌を取る日々を繰り返してしまうということがあります。そんな関係性は嫌だと頭で思っていたとしても、幼少期に慣れ親しんでいる環境なので同じパターンを無意識に繰り返してしまいます。

理由2:自己価値観の形成

私たちは、幼少期の過ごした環境の中で、様々な思い込みを作り上げます。例えば 「私は愛される価値がない」 「私が我慢すれば丸く収まる」 「私は大切ではない」

このような深層心理での思い込みは、大人になってからも続き、無意識にその通りの現実を作り上げて生きていきます。

理由3:未解決のトラウマ

幼少期トラウマが、大人の関係で 「やり直し」を試みてしまうということがあります。 「今度こそ、愛してもらえるはず」 「今度こそ、認めてもらえるはず」 そうなりたくて、幼少期に体験してきたことと、似たような状況を体験しては、「今度こそは…」と思うのですが、この場合、深層心理で思っているのは「愛してもらえない」「認めてもらえない」なので、こちらの思い込みの方を体験してしまいます。

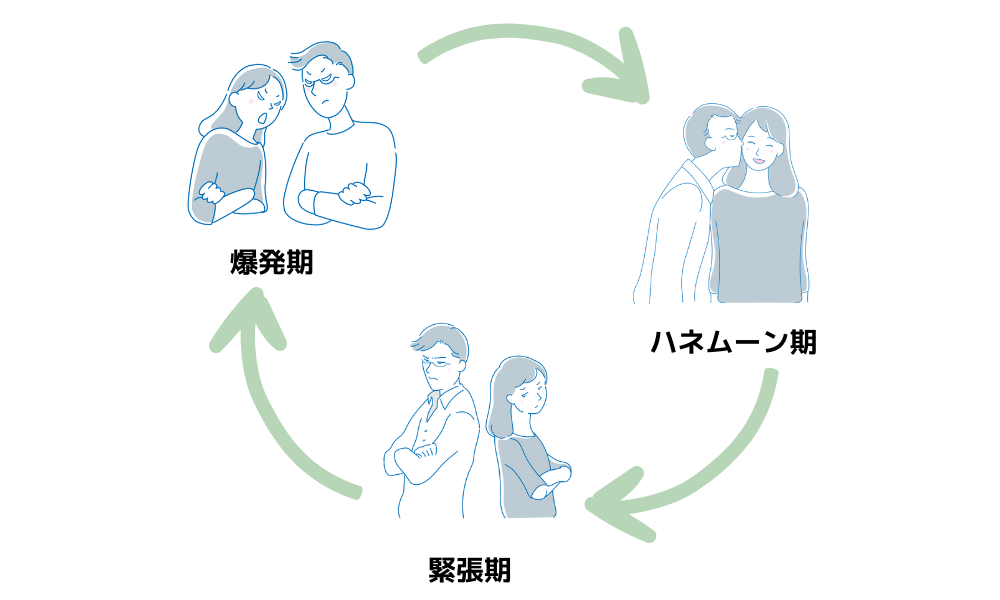

3.「トラウマティックボンディング」による強い結びつき

トラウマティックボンディングとは、 暴力と優しさを繰り返されることで、 加害者との間に強い心理的結びつきが 形成されることをいいます。「恐怖(暴力)と安心(優しさ)」という極端な感情の反復が、脳内の報酬系を不安定にし、被害者が加害者に“強く依存してしまう”心理的絆が出来上がってしまうのです。

「トラウマティックボンディング」による強い結びつきが出来上がるモラハラサイクルのメカニズム

1. 爆発期(暴力・モラハラ行為の発生)

加害者の行動

- 怒鳴る、無視、人格否定、威圧的な態度

- 無視・暴言・モノを壊す・脅す

- 相手を支配しようとする発言(例:「お前のためを思って言ってる」)

被害者の心理

- 恐怖・混乱・「自分が悪いのかもしれない」という罪悪感

- 萎縮して思考停止、冷静に判断できなくなる

- 「また怒らせてしまった」「機嫌を損ねたのが悪い」と自己責任化する

心理学的背景

- 恐怖と混乱で「認知の歪み」が起き、現実判断が弱まる

- コルチゾール(ストレスホルモン)の急上昇

2. ハネムーン期(優しさ・謝罪・愛情表現)

加害者の行動

- 「悪かった」「もうしない」と謝罪する

- プレゼントや優しい言葉でフォロー

- 一時的に理想的なパートナーのようにふるまう

- 性的・身体的スキンシップを通して「関係修復」をアピール

被害者の心理

- 安堵と混乱:「やっぱりこの人は本当は優しい」

- 「私が我慢すれば、またこの優しい人に戻る」と信じる

- 被害体験を過小評価し、「やり直せる」と希望を持つ

心理学的背景

- 爆発期に感じた恐怖→ハネムーン期の優しさによって急に安心する

- この「恐怖→安堵」のギャップがドーパミン快感を生み、依存構造になる

→ これが「不規則な報酬」のメカニズム

3. 緊張期(不穏な空気・予兆)

加害者の行動

- 無言・不機嫌・皮肉・小言・ため息など

- 明確な暴言はないが、空気で支配

- 相手の行動を監視・制限する

被害者の心理

- 「また怒らせたらどうしよう」という過剰警戒

- 相手の顔色を読み、常に緊張して過ごす

- 自分の言動を抑え込み、「波風を立てない」ようにふるまう

- 「自分がうまくやれば、爆発は防げる」と思い込み、自己コントロール感を失う

心理学的背景

- 「学習性無力感」が強まり、逃げ出すエネルギーがなくなる

- 恒常的なストレス状態

4. 再爆発期(暴力・支配の再発)

加害者の行動

- 再び暴力・怒鳴り・侮辱などが始まる

- 「お前が悪いからこうなる」と責任転嫁

- 支配を強める:「誰もお前なんか相手にしない」などの孤立化戦略

被害者の心理

- 「やっぱり変わらなかった…」という絶望

- 逃げたい気持ちと「でもこの人を失うのは怖い」という矛盾した感情

- 「自分さえ我慢すれば…」という再びの自己責任化

- 思考停止・感情麻痺(フリーズ反応)

心理学的背景

- 恐怖と安心が交互に与えられることで「絆の強化」が起きる

- トラウマティックボンディング:

加害者=恐怖の源でありながら、同時に唯一の安全源にも感じる

→ 「離れられない」心理的鎖が完成する

モラハラ後遺症で苦しんでいる方はこちらも合わせてお読みください

モラハラ後遺症とは?症状チェックリストと克服法

モラハラ共依存の典型パターン

「追いかける」と「逃げる」の悪循環

被害者(追いかける側・主に不安型愛着が多い)

- 相手に認められたい

- 見捨てられるのが怖い

- 相手の気持ちを確認したい

→ 追いかける

加害者(逃げる側・主に回避型愛着が多い)

- コントロールしたい

- 自分のペースを保ちたい

- 束縛されたくない

- 相手を試したい

→逃げる、または突き放す

この繰り返しが、共依存関係を固定化させます。

「世話する人」と「世話される人」

被害者(世話する側)

- 相手の世話をする

- 相手の問題を解決しようとする

- 相手を変えようとする

- 自分を犠牲にする

- 「私がいないとダメ」と思う

加害者(世話される側)

- 世話されることを当然と思う

- 自分では何もしない

- 責任を取らない

- 被害者のせいにする

- 「お前がいないとダメだ」と言う

→ この役割が固定化 → 互いに依存し合う関係に

モラハラ共依存から抜け出した事例

Aさんのケース(40代女性)

私は、元夫とは、共依存の状態にあったと思います。経済的には自立していても、精神的に相手と離れることが出来ずにいました。

話せば喧嘩になり、怒鳴りあったり、向こうから仕掛けてきたことなのに、被害者面で警察を呼ばれたこともあります。

このままでは、子供への影響がとても心配で、カウンセリングを受けることにしました。

関わってはいけない相手だとわかっていながらも、縁を切れずにいたAさん。

些細なことで、怒鳴りあいになったり、人格否定や理不尽な扱いをされていました。Aさんの方が収入もあったので、金銭的にも搾取され、一緒に居ることに何もメリットがないと頭ではわかっているのに、離れられずにいました。

相手の言動や行動に振り回されていましたが、カウンセリングを通じて、相手がどうしてきたとしても、私はこうするという一貫した態度を決め、相手との境界線を引くことが出来たAさん。

今では、理不尽に干渉されることもなく、お子さんと安定した生活を取り戻しています。

Bさんのケース(40代女性)

長い間、別居中のまま離婚の話を進められずに悩んでいました。いざ離婚をしようと思うと、本当にこれでいいのか、私の選択は間違いなのではなかと自分を責めていました。かといって、夫のことが怖くて一緒に生活することも出来ず…でも、中途半端な状態でいることも精神的に疲れてきてしまって、自分の気持ちを整理して一歩前に進む勇気が欲しくてカウンセリングを受けることにしました。

別居してからは、怒鳴られることもなくなったというBさんですが、それでも過去に怒鳴られた記憶が、相手を目の前にするとフラッシュバックしてしまい、一緒に空間にいることができませんでした。

もうすでに別々に暮らしてる、経済的に自立していても、いざ離婚となると、本当にお別れしてしまっていいのか?急に怖さが襲ってくることがあります。物理的な距離があっても、気持ちは共依存のままなのです。

トラウマのケアをしながら、話し合いに向けての準備を進めたBさん。自分の気持ちをきちんと伝えることができ、協議離婚が成立しました。

モラハラ共依存から抜け出す5つのステップ

ステップ①:自己認識を深める|共依存であることを理解する

まずは気づくことがとても大切です。

多くの人は、自分が共依存だと気づいていません。

「私が我慢すれば丸く収まる」

「相手を変えるのが私の役割」

「相手がかわいそう」

→ これらはすべて共依存の思考パターンです

【やること】

1.チェックリストで診断

この記事のチェックリストで確認してください。

2.日記をつける

今日、どんな気持ちだったか。相手にどう対応したか。本当はどうしたかったか。

3.パターンを記録

いつも同じ反応をしていないか。どんな時に罪悪感を感じるか。どんな時に自分を犠牲にするか。

4.幼少期を振り返る

親との関係は?どんな子供だったか。今の関係と似ていないか。

自分を責めないこと。 共依存は、あなたのせいではありません。 幼少期の経験の中から、自分を守るために必要だったことでもあるのです。

ステップ②:「自分」と「相手」の境界線を守る

境界線とは、自分の領域と相手の領域を分ける心理的な線のことです。

共依存の人は、相手と自分の境界線が曖昧になっていて、相手の問題まで自分が責任を取ろうとしてしまいます。

相手の問題と自分の問題

相手の感情と自分の感情

相手の責任と自分の責任

境界線を引いていきましょう。

そして、境界線が曖昧な人は、「NO」を言うのがとても苦手な傾向にあります。

嫌なことは嫌と言っていい。無理な要求は断ってもいい。自分の時間を優先していい。

こういったことを1つずつ、自分に許可していきましょう。

注意:あなたが境界線を引くと、モラハラ加害者が反発してくることがあります。「冷たくなった」「愛情が無くなった」「自分勝手になった」などと言ってくることもあるかも知れません。

これは、あなたが正しい方向に向かっている証拠でもあります。

相手は、これまで通りあなたをコントロールできなくなることに不安を感じているだけです。

ステップ③:「自分軸を持つ」

✔ 「私はどうしたいのか?」を意識する

✔ 他人の意見に流されず、自分の気持ちを大切にする

共依存の状態では、見捨てられないために相手の顔色を伺い、相手の気持ちに応えることを最優先としてしまいます。

これを続けていると、自分の気持ちがわからなくなり、私はどうしたいかで物事の選択が出来なくなってしまいます。

失ってしまった自分の軸を取り戻すために、「私はどうしたい?」仮にその気持ちを相手に主張できなかったとしても、自分の中で持っておくということをしてください。

ステップ④:「新しい人間関係を築く」

✔ 共依存関係から抜け出すには、新しい人間関係を作ることが重要

✔ 「この人がいないとダメだ」という思い込みを壊す

当事者同士の関係だけにとどまることで、どんどん洗脳は悪化していきます。

新しい人間関係を作っていくことで、洗脳から抜け出していくことが出来ます。

ステップ⑤:自己肯定感を取り戻し、自分の人生を生きる

共依存の人は、長年自分を犠牲にしてきました。自分を大切にする習慣を取り戻しましょう。

1.自分時間を持つ

毎日、自分だけの時間を作ってみましょう。

- 散歩をする

- カフェでゆっくりする

- 趣味に打ち込む

あなたの好きなことはなんですか?ぜひ、やってみてください。

2.自分の体を大切にする

あなたは、きっと長い間自分の体も犠牲にしてきたはずです。

- 十分な睡眠をとる

- おいしいものをゆっくり食べる

- 適度な運動をする

- リラックスタイムをとる

自分の体もいたわってあげましょう。

3.自分の感情を認める

自分の感情を押し殺して相手にあわせてばかりいませんでしたか?

- 怒りを感じる

- 悲しみを感じる

- 不安を感じる

- 楽しさを感じる

どんな感情でもOKです。今、感じている感情を受け入れてあげてください。

4.心のうちを話せる場所や相手を作る

誰かに話せることで、心はとてもほっとします。

気の置けない友人など、あなたの味方になって話を聞いてくれる相手を持ってみてください。

モラハラや共依存などは、誰にでも話せる問題ではなく、専門的な知識がなくては、寄り添えないことも多々あります。

話せる相手がいないというかたは、ぜひ専門のカウンセラーに頼ってみてください。

モラハラ共依存でよくある質問

Q1.共依存は一生治らないですか?

A.実際にカウンセリングを受けて改善されたクライアントさんは沢山いらしゃいます。

共依存は、幼少期の経験や愛着パターンが元になっていることは多いです。相手を変えてもまた他の誰かに依存を繰り返してしまうという方も多くいらっしゃいますが、改善していきたいというお気持ちがあれば、1つずつステップを踏みながら、カウンセリングと自己理解を通じて、変化していくことは可能です。

Q2.モラハラ加害者も共依存ですか?

A.はい、多くの場合そうです。

加害者も被害者に強く依存しています。実際、「お前なんかいらない」「別れる」と言いながら、加害者側も本当には縁を切ってくれないというのは、よくある話です。

Q3.子供への影響はありますか?

A.はい、影響があります。

子供は育った環境の影響をとても受けます。あなた自身もそうではないでしょうか?

コミュニケーションのパターンを見て学ぶ、健全な関係を学べない、安心できる居場所が持てない、今の家庭環境はお子さんにとって、どのような状況になっているでしょうか?

Q4.別れたいのに別れられません。どうしたらいいですか?

A.別れたいのに別れられないというのは、共依存の方にはよくある状況です。

もしも、同じ状況で何年も悩んでいらっしゃるのであれば、一人で抜け出せる状況ではないかも知れません。

共依存から抜け出すというは、相手と一心同体になっているところを、引きはがされるような辛さがありますよね。できれば、サポートを受けにきていただけたらと思います。

焦らず、段階的に進めていきましょう。

Q5.別れたあと後悔しませんか?

A.別れたあとに後悔のような気持ちに一時的に襲われることはある人もいます。ですが、一緒に居ても一緒にいることを選び続けてしまったことに後悔することがあるかも知れません。

後悔というのは、過去に向かってしかできないからです。

いつも後悔ばかりしている人というのは、正解を選べないから後悔しているのではなく、何を選んでも後悔する人です。

自分で決める、自分で前に進む、選んだ方を正解にしていく力をつけていきましょう。

そのためにも、カウンセリングで別れた方がいいと進めることはありません。別れるかどうかも含めて気持ちの整理をしながら、自分で決めていきましょう。

まとめ

モラハラがもたらす共依存関係や後遺症は、深刻な影響を及ぼしますが、克服することは可能です。

今のあなたは、もしかすると「この関係を終わらせるなんて無理」と感じていらっしゃるかも知れません。

共依存から抜け出そうと思った瞬間から、とてつもない恐怖と戦うことになります。

前に進まなくちゃいけない…

こんな関係からは抜け出したい…

それでも、とてつもない恐怖の前では、この恐怖を乗り越えなくちゃならないなら、もうこのままでいいんじゃないかと思ってしまうこともあります。

私も何度も挫折してきた一人です。

その恐怖とは、どうか一人で戦わないでください。

どんな些細なことでも構いません。「一人で頑張ってみたけど無理だった」「私はもう一生苦しいままかも知れない」そんな方は、人生を諦める前に一度ご相談にいらしてください。

関連記事

この記事を読んだ方は、こちらの記事もおすすめです。

「なぜ同じようなモラハラ男を選んでしまうのか?」

その原因については、こちらの記事で詳しく解説しています▼

コメント